| FORD MUSTANG V8 GT COUPE PREMIUM (2015/2) �O�� | |

|

|

|

|

���ł����X���ɂ͉��B�Ԃ����Ă��āA���Ƀ}�j�A�ł͂Ȃ���BMW�����L�����肷�郆�[�U�[�������Ȃ�A�t�ɑ����̓��{�l���A���ԂƂ����f�J�C�����̎���x��Ń}�g���ɋȂ���Ȃ��悤�ȃN���}�A�Ƃ����F���ɂȂ��Ă��܂����̂����A�����ɍ��̃A���Ԃ̎��͂͂ǂ̒��x�Ȃ̂��낤���B���̋^��ւ̈�̉Ƃ���2�N�قǑO�ɃN���C�X���[300�Ɏ��悵�����A�܂��̂قǂł͂Ȃ��ɂ��扢�B�Ԃ͖ܘ_�A���{�̃I���W�Ԃł���N���E���Ɣ�r���Ă��g�����X�e�A�����O�⋭���A���_�[�X�e�A�ŋȂ���Ȃ��ȂǁA����ς�A���Ԃ��킢�A�Ƃ������ʂ������B �@⇒ Chrysler 300C Luxury ����L (2013/5) ������300 �͎��p�Z�_��������A�č��ł̃��[�U�[�n�D�⓹�H�����炵���炱���Ȃ�͎̂d���Ȃ��ʂ�����Ǝv���A����͂����Ǝ�Қn�D�̃N���}�Ƃ������Ƃł��̐̈ꐢ���r�����t�H�[�h�}�X�^���O�̒�����A���ꂼ�A���ԂƂ������Ƃ�V8 GT ��I��ł݂��B�����ł�����ƃ}�X�^���O�̗��j (�Ƃ�������w�Ȃ��̂ł͂Ȃ���) ���܂Ƃ߂Ă݂�B 1964�N�ɏ��ヂ�f������������đS�Ăő�q�b�g�ƂȂ����t�H�[�h �}�X�^���O (�ʐ^1) �́A�����̓��{�Ԃ̎���炷��ΐ��ɖ��̗l�ȎԂŁA������Ƃ̎В�����B�ɏ�鍑�Y�����Ԃł������N���E����Z�h���b�N�ł��� 2.0L �̎���ɁA�}�X�^���O�̓x�[�X���f���ł� 2.8L �ł���A�㋉���f���Ɏ����Ă� V8 4.7L �Ƃ������܂����������B�������}�X�^���O�͕č��ł͎�Ҍ����̒ቿ�i�ԂƂ����̂�����������B�����ď���}�X�^���O�͗��N�Ƀt�@�X�g�o�b�N���f�� (�ʐ^2) ���lj�����A���ꂪ�����̓��{�l���炷����܂�̊i�D�ǂ��ɁA�v�킸���ߑ���t�������m�������B ���̏���t�@�X�g�o�b�N���f���͑����̉f��ɓo�ꂵ�A�Ⴆ��1967�N���f���̓��C���h�E�X�s�[�hX3 TOKYO DRIFT�ɁA�����ċɂ߂���1968�N�̃u���b�g�ŁA�X�e�B�[�u �}�b�N�C�[�����h���C�u����t�@�X�g�o�b�NGT �ƓG�̏��_�b�W�`���[�W���[�Ƃ̃T���t�����V�X�R�̋}�Ζʂł̃J�[�e�F�C�X�V�[�����������āA���J����ɏa�J���}������قɂ������p���e�B�I�� (�m���Ă�A�i�^�̓W�W�C�ł�) �Ŗ����d�Ԃ̂悤�ȍ��G�̒��ŗ����������̂��v���o���� (�ʐ^3) �B �Ƃ���ŏ���}�X�^���O���������ꂽ1964�N����6�N��Ƀg���^���甭�����ꂽ�Z���J�́A���{�ŃX�y�V���e�B�e�B�[�J�[�Ƃ��ĐV���ȃW���������J�����Ԃ��������A�����Ă݂�Γ��{�Ń}�X�^���O�������B������3�N��ɂ̓��t�g�o�b�N���lj����ꂽ���A���ꂱ���}�X�^���O �t�@�[�X�g�o�b�N�Ƀ\�b�N�� (�ʐ^4) �ŁA��蕪�����A�̃f�U�C���͓����I�ȃe�[�������v�◼�[�����������グ�����b�L�o���p�[�̌`��ȂǁA������Ƃ�����ƋC�p�����������炢�ŁA���{�������I��O�ɂ͒�����؍��̎��������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����Ă����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���Ă���ł͎��ۂɌ��ݓ��{�Ŕ̔�����Ă���}�X�^���O�͂Ƃ��A���͒��x�V�����̎����ł���A�č��ł͊��ɍ�N�t���� FMC ���ꂽ�V�^����������Ă���B�����ē��{�ł͍�N11���Ƀ����O���[�h�ŐV�^���������ꂽ���A���������ɂ�����悤���B���̐�ヂ�f���͑傫��������V8 5.0L �� ”V8 GT” �Ƃu6 3.7�k �� ”V6” ������A�O���[�h�͉���� "COUPE PREMIUM” �݂̂ƂȂ��Ă���B ����őO�q�̍�N���ɔ������ꂽ�V�^�����A���̂Ƃ���� "50�C���[�Y �G�f�B�V����" �Ƃ������n���h�� (LDH) �Ԃ̃����O���[�h�݂̂ƂȂ��Ă���B�n���h���ʒu�ɂ��Ă͐����S�� LHD ���������A�V�^�͉p�����̗A�o���l���ĉE�n���h�� (RHD) �ɂ��Ή����Ă���Ƃ����ƂŁA���{���ɂ��t�ȍ~�ɂ� RHD ���f������������邾�낤�B �Ƃ������ƂŁA�V���̃}�X�^���O�Ƌ��� V8 GT �̃��C�o���ł���V�{���[ �J�}�� SS �������Đ悸�̓X�y�b�N���r���Ă݂�B

�Ƃ���ŁA���C�o���̃J�}�� (�ʐ^6) �ɂ��ẮA�����Ȃǂ͊��Ƀ}���`�����N������Ă��邪�A�G���W���̓}�X�^���O V8 �ȏ�ɃA���ԓI�� 6.2L V8 OHV ���ڂ��Ă���B �Ȃ��A�}�b�X���J�[�Ƃ��������ЂƂA�_�b�W �`�������W���[ (�ʐ^7)���v�������Ԃ��A���ׂĂ݂���Ό��ݓ��{�ł͔̔�����Ă��Ȃ������B |

|

|

|

|

|

�C���g���������Ȃ��Ă��܂������A����ł̓}�X�^���O V8 GT COUPE PREMIUM �̃G�N�X�e���A���猩�Ă݂邪�A�����ɂ��Ă͊��ɂ��Q���T������̓��L�ɂĎ��グ�Ă��āA�ʐ^�͖{����L�����傫�ȃT�C�Y���g�p���Ă���̂ŁA����������킹�ĎQ�Ɗ肢�����B ���悵��6��ڃ}�X�^���O��2005�N�ɔ������ꂽ���A���̎��̃t�H�[�h�ł̓��r���O���W�F���h (�������`��) �헪�����{�Ă�������A6��ڃ}�X�^���O������̃C���[�W��F�Z���������������̂ł���A��ڌ���Γ�����m����̂��炷������ꂼ�}�X�^���O�Ƃ����G�N�X�e���A���B�ނ���������A���^�C���Œm���Ă���c�� (�ƃ|�X�g�c��) ���ォ�炷��A�����̓��{�ł͖{���̃}�X�^���O�𑖂��Ă���p�����邱�Ƃ͂܂������A�����̃V���[�Ō��邵�����������B���݂ɓ����̃��[�^�[�V���[�͍��Y�Ԃ݂̂���������A�����ł��}�X�^���O�̖{���ɂ͂��ڂɂ�����Ȃ������B

�Ȃ��ȉ��̎ʐ^�Ń{���l�b�g���烋�[�t�Ɍp��Z���^�[�̃X�g���C�v�̓I�v�V���������A���ꂪ�܂��A���Ԃ��ۂ����������Ă���B�܂��A�����Ƃ̈Ⴂ�Ƃ��Ă̓o���p�[������̃N���}�炵���������ƂȂ��Ă��邱�ƂŁA���̐̂̓o���p�[�Ƃ����S�b�c���X�`�[�����ŃN���[�����b�L���{����Ă������̂������B ����ł��ŏ��̊��� (�I) ���߂��ė�ÂɂȂ��ăG�N�X�e���A�߂�ƁA���ƂȂ��S���ɑ��đS���������̂ɋC���t���B�S��1,880�o �ɑ��đS����1,415�o ������c����� �P�F1.33�ƂȂ�A����ł͏���͂Ǝv�����ׂĂ݂���ΑS��1,732�o x �S��1,298�o �Ƃ������ƂŁA�c����͂P�F1.33 �ł҂����蓯���������B�Ƃ���ōŐV���f���̏c������m�肽�����瑁���v�Z���Ă݂�ƁA�S��1,920�o x �S��1,380�o ����P�F1.39 �ƂȂ�A���L���Ⴍ�Ȃ��Ă���́B����͂�͂茻��l�̖ڂ���͂��̂��炢�̐��l�łȂ��ƃX�|�[�e�B�[�ƔF�߂Ă���Ȃ�����Ȃ̂��낤���B���݂�BMW 650i �� �P�F1.38 �Ń}�X�^���O�ł͐V�^ (7���) �Ƃقړ����������Ƃ��������A����ς�6��ڂ͔w���������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�������t�����g�X�N���[���͂��Q�Ă��邵�A�g�����N�̓{���l�b�g���������n�C�f�b�L�X�^�C���ȂǁA����̈Ⴂ�͑�������B |

|

|

�g�����N���b�h���J���Ă݂�ƁA���Q�[�W�X�y�[�X�̓A�E�^�[�T�C�Y�̑傫�����珰�ʐς͌��\�L�����������Ⴂ�B�ԗ��̃T�C�h�r���[�ł̓g�����N�����������Ȃ��Ă���A������n�C�f�b�L�ɋ߂��̂ɉ��̂ɍ��������������̂��Ƃ����A���ʈʒu�����\�������炾���� (�ʐ^14)�B V8 GT �Ƃ����O���[�h�͂��̖��̂Ƃ���ɍ����\�X�|�[�c�O���[�h�����瓖�R�Ȃ��牺�ʃO���[�h�Ƃ̎��ʑ��������邪�A�悸�̓G�A���p�[�c��T���Ă݂�ƃ��A�G���h�̃g�����N���b�h��ɏ�����l���ڂ̃X�|�C���[���t���Ă��� (�ʐ^15) �B�Ƃ��낪�A�J�^���O�Œ��ׂĂ݂���Ή��ʃ��f���� V6 �ɂ��t���Ă����B�Ƃ������ƂŁA���ɂ��ꌩ�悪���̃G�A���p�[�c�ނ��������A���̎�̃N���}�̓I�[�i�[���]�ނȂ�D������Ɍ�t����Ηǂ���ŁA�����͂����܂ōŏ����Ƃ������Ƃ��낤���B ���Ηނɂ��Ă̓w�b�h�����v�� LED �����ŁA���̓����Ƃ������O�������[�̊ی^�����v�̓t�H�O�����v�ł͂Ȃ��A�A�����ł̓A�N�Z�T���[�����v�ƌĂ�ł��Ă��邪�A����͋��炭���{�̖@���ł͓K���o���Ȃ����߂Ƀt�H�O�����v�̋@�\���E���Ă���̂��낤 (�ʐ^16)�B�m�����{�ł̓t�H�O�����v�̌������w�b�h�����v����ɂ����Ă͂����Ȃ��A�ƂȂ��Ă����L��������B�ŋ߂̓n�[���i�C�Y�ƌ����Đ��E���̎����Ԋ֘A�@�K�����ʉ�����X���ɂ���A���{�̏���l���C�O�̈��͂ɂ͏��Ă��ɒ��N�S���Ă����^�R�Ȗ@������������X�������邪�A��������ȏ̂��̂�����悤���B���������āA�d����{�Ȃ��ƕ����Ƃ��H�H ���A�̃e�[�������v�̌`��͏c���̃��j�b�g��3���ׂ��悤�ȓƓ���3�����f�U�C�� (�ʐ^17) �����A�ܘ_����͏���}�X�^���O (�ʐ^19) �̓������������̂��B ���� V6 ���f���Ƃ̎��ʂƂ����t�����g�t�F���_�[����ɂ͑傫�� "5.0" �̃G���u���� (�ʐ^20) ������A�܂����A�[�G���h�ɂ͒����ɂ���܂��������̊ۂ��G���u������ "GT" �Ə����ꂽ���̂�������B�����ăt�����g�͂Ƃ����A�}�X�^���O (�쐶�n) �ɗR������n�̃G���u���� (�ʐ^18) ���O���������ɕt���Ă��邪�A����� V6 �Ƃ����ʂł��茈����V8 GT��\�����̂ł͂Ȃ��B �ȏ�ׂ�������Ώ���Ƃ͈Ⴄ���������邪�A���̃N���}�̓��v���J�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����Ă݂�� MINI ��t�B�A�b�g 500 (�}�j�A�� "�`���N"�ƌĂ�ł�) �̂悤�ɁA����̋Z�p�ʼnߋ��̖��Ԃ�h�点���Ƃ������ނ�����A���̃G�N�X�e���A�͏\���ɔ[���ł�����̂�����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���āA����̓C���g���������������߂ɃC���e���A�܂œ��B���Ȃ������ɂ���Ȓ����ɂȂ��Ă��܂����B�����ŁA���̑O�҂̓G�N�X�e���A�܂łƂ��邱�Ƃɂ����B �C���e���A�ȂǁA�Â��͒��҂ɂāB |

|

�V�^�}�X�^���O (�ʐ^5) �ɂ��ẮA����ʂ̋@��Ɏ��グ�邪�ꌾ�Ō����G���W���͑�r�C�ʑ��V�����_�[���珬�r�C�ʃ^�[�{�ւ̃_�E���T�C�W���O���ł���A�A���ԃt�@�����炷��� "�}�X�^���O�您�O����” �Ƃ� "����Ȃ̃}�X�^���O���Ⴀ�Ȃ�" �Ƃ������������낤�B�ƁA�����܂ł̓��e�܂�����ō���̎���̖ړI������Ɛ����ł���̂����A�v����ɃA���ԓI�ȃ}�X�^���O�̍Ō�̃��f���ɏ���Ă������Ƃ������Ƃ��B������A���R�Ȃ��� V8 5.0L �ƂȂ���A���A�T�X�����ă}���`�����N�Ȃ�ĉ��B�Ԃ݂����ɂȂ��Ă��܂��O�̃\���b�h�A�N�X�������}�X�^���O�Ƃ����C�����Ŏ���ɗՂގ��ɂ���B

�V�^�}�X�^���O (�ʐ^5) �ɂ��ẮA����ʂ̋@��Ɏ��グ�邪�ꌾ�Ō����G���W���͑�r�C�ʑ��V�����_�[���珬�r�C�ʃ^�[�{�ւ̃_�E���T�C�W���O���ł���A�A���ԃt�@�����炷��� "�}�X�^���O�您�O����” �Ƃ� "����Ȃ̃}�X�^���O���Ⴀ�Ȃ�" �Ƃ������������낤�B�ƁA�����܂ł̓��e�܂�����ō���̎���̖ړI������Ɛ����ł���̂����A�v����ɃA���ԓI�ȃ}�X�^���O�̍Ō�̃��f���ɏ���Ă������Ƃ������Ƃ��B������A���R�Ȃ��� V8 5.0L �ƂȂ���A���A�T�X�����ă}���`�����N�Ȃ�ĉ��B�Ԃ݂����ɂȂ��Ă��܂��O�̃\���b�h�A�N�X�������}�X�^���O�Ƃ����C�����Ŏ���ɗՂގ��ɂ���B

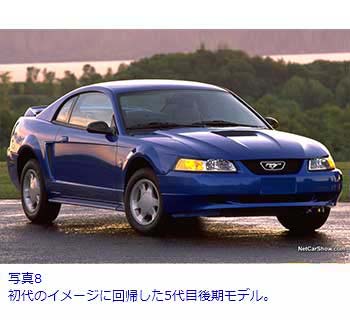

�O�q�̂悤�ɏ��オ�听���ƂȂ����}�X�^���O�����A���̌�̓��f���`�F���W���d�˂閈�ɒ�������Ƃ����悭����p�^�[���Ɋׂ��Ă��܂��A�����n�b�L�������Ď���Ɏ��c���ꂽ�N���}�������B���ꂪ���������̂͏���ɉ�A�������r���O���W�F���h�헪�������������Ƃ������Ƃ��낤�B�Ȃ��A����ւ̉�A�Ƃ����_�ł�5��� (1993�`2005�N) �ł������͍s���Ă��āA����1999�N�̃r�b�O�}�C�i�[�`�F���W�ł̓G�N�X�e���A�f�U�C����啝�ɕύX���ď���̃C���[�W�f�����Ă��邪�A6��ڒ��O��͂��Ă��Ȃ������B

�O�q�̂悤�ɏ��オ�听���ƂȂ����}�X�^���O�����A���̌�̓��f���`�F���W���d�˂閈�ɒ�������Ƃ����悭����p�^�[���Ɋׂ��Ă��܂��A�����n�b�L�������Ď���Ɏ��c���ꂽ�N���}�������B���ꂪ���������̂͏���ɉ�A�������r���O���W�F���h�헪�������������Ƃ������Ƃ��낤�B�Ȃ��A����ւ̉�A�Ƃ����_�ł�5��� (1993�`2005�N) �ł������͍s���Ă��āA����1999�N�̃r�b�O�}�C�i�[�`�F���W�ł̓G�N�X�e���A�f�U�C����啝�ɕύX���ď���̃C���[�W�f�����Ă��邪�A6��ڒ��O��͂��Ă��Ȃ������B

�ʐ^13

�ʐ^13