|

HONDA FIT 13G & HYBRID �ȈՎ���L ���ʕ� ���̂Q [HONDA FIT HYBRID vs VW up! �O��] ���ʕ҂ւ悤�����B�������̂悤�ɁA���̃R�[�i�[�́A���̐�̋L�����Âɓǂ߂�m���Ƌ��{��g�ɂ��Ă���ǎ҂̂݉{�����������B�]���āA���̐�ɉ���������Ă��悤���A���Ď��������o���Ȃ�����TOP�y�[�W�ɖ߂邩�u���E�U����Ă��������B �����Ɍ����A�l�I�ɂ̓z���_�Ƃ������[�J�[�͌����čD���ł͂Ȃ��B�����H�@�����Ă�����āH�@�����A���Ƀ��W�F���h�⋌�I�f�b�Z�C�ȂǁA�ǂ����悤���Ȃ��N���}�����\�������肷��̂��傫�ȗ��R�����A���̃z���_�̒��ł͗�O�I�ɋC�ɓ����Ă���̂��t�B�b�g�ŁA����ς�݂͖݉��Ƃ������A�z���_�̐^�����͏��^�ԂƂ������Ƃ��낤�B�X�ɁA�㔭�������n�C�u���b�h�Ԃł��A�Z���ԂŃg���^�ɔ���܂łɂȂ����̂́A���Ƀz���_�̋Z�p�͂�����������v���������B ���̃t�B�b�g�ɂ��ẮA���̓��ʕ҂ł����Ƀt�B�b�g �n�C�u���b�h�ƒ��ڂ̃��C�o���ł��낤�g���^ �A�N�A�Ƃ̔�r���s�������A����͂��̑��҂Ƃ������ƂŃt�H���N�X���[�Q���̂`�Z�O�����g�Ԃł���up!�Ɣ�r���Ă݂�B �����ŁA���̓����J�e�S���[(B�Z�O�����g)��POLO�ł͂Ȃ��AA�Z�O�����g��up�I�Ȃ̂��Ƃ����^�₪���邾�낤���A�ő�̗��R�͉��i�̖��ł���A�t�B�b�g���n�C�u���b�h�ł�163�`193���~�ł���̂Ɋr�ׂ�POLO�͉���219�`246���~�ƁA���̍��͖�50���~�ł���A���̉��i�т�50���~�̓`���b�ƍ�������߂��Ƃ������Ƃ��l�������B����Ɍ��݂�VW�̓����Z�f�X��BMW�Ȃǂ̃v���~�A���u�����h���ɂ͋����|���Ă��Ȃ����A���Y�Ԃ�č��r�b�O3(�������������)�n�̂悤�ȑ�O���i�ɓO���Ă���N���}�Ƃ͈Ⴂ�A�����Ă݂�Δ��v���~�A���J�[�I�ȂƂ��낪����B ���̃v���~�A���u�����h�Ƃ����̂����{�ň�ʐl���m��悤�ɂȂ����̂̓��N�T�X����X�I�ɐ�`�������炾���A���̃��N�T�X�����͂���܂Ńg���^�u�����h�Ŕ����Ă����Ԏ��FMC���@�Ƀ��N�T�X���ɂȂ�����A���i�т���C�ɏ㏸���Ă��܂�����ŁA����������

�@�g���^ �A���e�b�c�@ 214���~(AS200)�`319���~(RS200) �Ƃ�����ŁA������SC��FMC�ł͂Ȃ�MC�A�Ƃ������\�A�����̂܂�܂���������A���̍��z�����N�T�X�̏�悹���Ƃ����̂������Ƀo���Ă��܂�����ŁA�g���^�ł̓A���e�b�c�@��IS�͑S���ʂ̃N���}�ƌ����Ă͂������A�č��ł͋��A���e�b�c�@����ɂ͓������̂�IS�Ƃ��Ĕ����Ă����킯�����A���{�̃��N�T�X�ł͔̔����Ă��Ȃ����A����܂ł͍����ł��E�B���_���ƌ����Ĕ����Ă������N�T�X ES�Ɏ����ẮA�e���rCM�Łu���N�T�XES�A���{���E�B���_���d�d�v�Ȃ�Ă���Ă�����ŁA�܂��������ڂ̂Ȃ�CM��������܂������A�Ȃ�Č��J���Ă����ɒx���A���Ǔ��{�ł͔���Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�AES�̍����̔��͍s���Ă��Ȃ��̂̓g���^ �E�B���_���Ɠ���������A�ƌ����Ă��܂������甄��ɔ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ȃ���āA�l���߂����낤���B ���ꂟ�A�t�B�b�g vs up�I���{��Ȃ̂ɉ���烌�N�T�X�̘b�ɔR���Ă��܂����B��͂�A���N�T�X�̃v���~�A���H���Ƃ����͓̂˂����ݏ������āA��肪��������Ƃ����A���ɗL��L�����N�^�[���ƍĔF������B����Ŗ{��ɖ߂��āA�t�B�b�g�̃x�[�X���f���ł���K�\����1.3�k�ɉ����Ė{���a�Z�O�����g�̃t�B�b�g�Ɣ�r����ׂ��ȁA�������a�Z�O�����g�̃|����������4�ԂŃX�y�b�N�ꗗ�\���܂Ƃ߂Ă݂��B

�A�E�^�[�T�C�Y�͂�͂�B�Z�O���m�Ƃ������ƂŃt�B�b�g�ƃ|���͑S���������ŁA�S���ƃg���b�h���قړ����B�������A�z�C�[���x�[�X�̓t�B�b�g��60�o���������A�܂��ԗ��̐��@�͓����ƍl���ėǂ����낤�B������up�I�͂Ƃ����A��͂���菬�������A�z�C�[���x�[�X�͈ӊO�ɂ��|�����50�o�Z�������������B �p���[�g���C���ɂ��ẮA�悸�G���W�����̂��t�B�b�g��1.5L 110ps�����Aup�I��1.0L 75ps�ŁA�������t�B�b�g�̓n�C�u���b�h������29.5ps�̃��[�^�[�ɂ��A�V�X�g�����������ŁA���͐��\���猾������Δ�r�̑ΏۊO�Ƃ������ƂɂȂ�B |

�G�N�X�e���A���ׂĂ݂�ƁA��͂�a�Z�O��A �Z�O�̈Ⴂ�Ƃ������Aup�I�͌y�����Ԃɖт̐������悤�ȃX�^�C���ɂȂ�̂͒v�����Ȃ��Bup�I�̃X�^�C�����u�_�b�Z�[�v�Ǝv�����u��[���A����킢���v�Ǝv�����̓��[�U�[����Ƃ����Ƃ��낾�B�������A�����������up�I�͌����Ĉ����ۂ������Ȃ��̂͗��ɏ��^�Ԃ���芵��Ă���u�v�����̂��Ƃ͂���B�ƁA�����Ă݂͂����̂́A�悭�悭�l������z���_�����ď��^�ԃ��[�J�[�������B

���ʂ��猩��ƃt�B�b�g�͍ŋ߂̃z���_�炾���Aup�I�̓t�H���N�X���[�Q���ꑰ�Ƃ͏����Ⴂ�����Ƃ���O������G�A�C�����b�g�炵�����̂��Ȃ��B����ł͈ꌩ����ƃ��A�G���W���݂��������A�ʐ^�E����悭����A�����������C�����b�g�ɂȂ��Ă���B����Ȗʐςő��v�Ȃ̂��S�z�ɂȂ邪�A�呛���ɂȂ��Ă��Ȃ������l����Ζ��Ȃ��̂��낤�B ���ɐ^��납�猩��ƁA�t�B�b�g�̓E�G�X�g���C�����������[�t�Ɍ������đ傫���i���Ă��邪�Aup�I�͎l�p�l�ʂƂȂ��Ă���B

|

|

�܂��A�S���ł��t�B�b�g��30�o��������A���ǃT�C�h���猩��ƃt�B�b�g������ȏ�傫���B�����up�I�ł͂��邪�A�h�A�̑傫���̓t�B�b�g���ɏ\���Ȓ��������茾���������up�I�͎ԗ��̒���������t�Ƀh�A���t���Ă���Ƃ����������B����up�I�͉��B�ł͍ŏ���2�h�A���������ꂽ���ł����邪�嗬��2�h�A�̂悤�ŁA�t�ɓ��{�ł͌y�����Ԃł��w�ǂ�4�h�A�ł���A����������Γ��{�̃��[�U�[�͔@���ɏ������ԂƂ͂���4�h�A�łȂ��ƍw�����Ȃ��Ƃ����X��������B ���Ƀ��A�Q�[�g���J���đo���̃��b�Q�[�W���[�����ׂ�ƁA�S���̒Z��up�I�͓��R�Ȃ��牜�s���͒Z�����������ɂ��Ă̓��[�t�܂ł̃��C�����i���Ă��Ȃ�up�I�̂ق����A���Ƀ��A�V�[�g����߂Ηe�ςƂ��Ă͈ӊO�ɂ��肻�����B�t�Ƀt�B�b�g�̓E�G�X�g���C�������̃X�y�[�X�͋�������A�Ⴆ���A�V�[�g����Ƃ��Ă��e�ς͋����B���������āA�l�p���Ă�����x�̍�����������́A�Ⴆ�Ε��d�Ȃǂ��^���ɂ�up�I���З͂����邩������Ȃ����A�����f�J�����d�Ȃ�ė]���̋��������A�i���~���E�̐M�҂��炢���������Ă��Ȃ�����A���Ǎ��̓��{�ł͑傫�ȈႢ�͖�����������Ȃ��B

���x�̓h�A���J���Ď���������ƁA���̃A���O���ł͂ǂ�����傫�ȕς��͖����悤�Ɍ�����B����H�@���Ȃ��Ƃ��S����410mm�������t�B�b�g��up�I��������ς��Ȃ����āA��̉��Ȃ̂��낤�Bup�I�̓��A�̑������S�����l������Ώ\���߂���قǂ����A�܂��A�������������n�C�g�^�C�v�̌y�͂����ƍL���Ƃ������ƂɂȂ邪�d�d�B

����ŁA�V�[�g�\��͂Ƃ����d�d

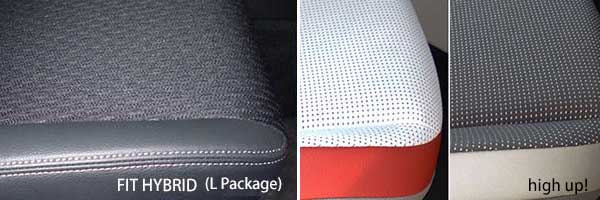

�悸�������f�����m���ׂĂ݂�ƁA�ǂ�����������ȃt�@�u���b�N���g�p���Ă���B����ŏ㋉���f���͂Ƃ����A�t�B�b�g�̓T�C�h�ɍ�����v���g�p�������̂ɂȂ邪�A���̍�����v���@���ɂ�”����”�Ƃ��������ŁA�{��\�b�N���ɂ����x�����Ƃ������̖����A���ɐ������t�F�C�N���U�[�ƂȂ��Ă���B up!�̏ꍇ�͏㋉��high up!�ł͎ʐ^�E���̂悤�ȃ|�b�v��2�g�[���ƂȂ邪�A����WV�ɔ�ׂ�ƃh�C�c�Ԃ炵�����܂�Ŗ����̂́A���ʑ����A�Z�O�����g�Ԃ�����Ƃ������ƂȂ̂��낤���B

up�I�̃V�[�g�ɍ����ăV�[�g�̈ʒu�����邽�߂ɐ悸�͉E��ŃV�[�g�̉E���ʂɂ��郌�o�[�����Ə㉺�̒������o����͍̂��̐��̒��̏펯�ƂȂ��Ă��邩�牽�̈�a�����Ȃ��A���Ƀo�b�N���X�g�̒����̂��߂Ɏ�Ō����T�邪�A����炵�����o�[�Ȃǂ͖����B���������ă_�C�������H�@�ƍl���čX�Ƀo�b�N���X�g�̐^�����炢�܂ŒT���Ă݂邪�A����炵�����m�͖����B����up�I�̃o�b�N���X�g�̒����͎ԗ��������A���Ȃ킿�E���̐Ȃł͍����ʂɕt���Ă��邽�߂ɁA�����m��Ȃ��ƃV�[�g�������o���Ȃ����ɂȂ�B ����ɂ��Ă����Ő��Ԃ̏펯�ƈႤ�̂��Ƃ������R���l���Ă݂����A�����ԕ��̃f�����b�g�����̂��߂ɃV�[�g���O����t�ɊĐݒu���Ă���̂ŁA�E���ʂɃ��o�[��z�u����̂���������̂ł͂Ȃ����A�Ɛ����������A�^�̗��R�͒肩�ł͂Ȃ��B

�h�A�C���i�[�g�����̓t�B�b�g�̏ꍇ�A���R�Ԋi���炵�Ĉ����ۂ����A����ł��V�[�g�\��Ɠ����N���X��\������ƁA���Ƃ����������Ɍ�����悤�ɂƊ撣���Ă͂���B����ɑ���up�I�͂Ƃ����A���ꂼ�v���X�`�b�N�Ƃ��������ۂ��ƁA�ꕔ�͍ŋߒ������{�f�B�Ɠ����h���ƂȂ��Ă���B�����͏��p�Ԃ����ăt���g�����Ȃ̂ɁA�Ƌ������肾�B�������A���̃{�f�B���F�̃h�A���������\�ǂ��A�N�Z���g�ɂȂ��Ă���̂�����ƁA�u�v�̃f�U�C���̏�肳�Ɋ��S������肾�B

�C���p�l�̃��C�A�E�g�̓t�B�b�g�̏ꍇ�Z���^�[�N���X�^�[�ŏ㕔�ɂ̓G�A�A�E�g���b�g���������Ă��āA���̉��Ƀi�r�̃f�B�X�v���C�X�y�[�X������B����ł�up�I�͂Ƃ����d�d�����H�@����up�I�̃G�A�A�E�g���b�g�̓C���p�l�̍��E�[�݂̂ŁA�ŋ߂̃N���}�ł͏펯�̃Z���^�[�ɂ͌�������Ȃ��B���͂���͍��߂ċC���t�����킯�ŁA�Ȃ��Ȃ�up�I�̎����10���ł���A1�N�̂����ł͍ł��߂����₷���C���ƃJ���b�Ƃ�����C�ŁA�G�A�R���Ȃ�Đ��ăh�A���J�����ق����C�������ǂ��A�Ƃ����V��������G�A�[�A�E�g���b�g���ԗ��̗��[�ɂ��������Ă��A���̉e���ɂ͑S���C�t���Ȃ������B

|

|

�G�A�R���̓t�B�b�g�̏ꍇ�A�n�C�u���b�h�͑S�ĂɃI�[�g�G�A�R�����W����������Ă��āA���̃p�l���͓d��ON�ŕ\�����J�n�����^�b�`�p�l���ƂȂ��Ă���Bup�I�͑S�O���[�h�Ń}�j���A����������������Ă��āA���{�ł͌y�����Ԃł����嗬�ƂȂ��Ă���t���I�[�g�G�A�R���͏㋉���f���ł����ݒ肪�����B

�I�[�f�B�I�̓t�B�b�g�̏ꍇ�A�W�����I�|�f�B�I���X�ł���A����2DIN�X�y�[�X�ɃI�[�f�B�I��̌^�i�r��������CD�tFM���W�I�Ȃǂ����t����B���������邪�s�̂̌�t�Ȃ�ቿ�i�ő����ł���Ƃ��������b�g���L��A���Y�̒ቿ�i�Ԃł͂��̕��@����ԂƂȂ��Ă���B�����A����Ȃ��Ƃ͓��R���낤�A���āH�@���₢��A���̃T�C�g�̓ǎ҂ɂ́A�ŋ߂̃N���}�͕W���Ńi�r���R���g���[���[����̂ɂȂ��Ă���A�Ǝv���Ă��邨�������B�������̂ŁA���X�̏��������K�v�Ȃ̂ł��B �����up!�̃I�[�f�B�I�̓Z���^�[�N���X�^�[�ɃG�A�R���̑���p�l���ƂƂ��ɕW����������Ă��邪�A�i�r�͂Ƃ����A�����I�v�V�����Ƃ͌������̂̎s�̂̃|�[�^�u���^�C�v���{�f�B�̓h���F�Ɠ����ɂ���OEM�i�ŁA�����ɂ���t�Ƃ����������`���C�ƃV���P�邪�A���t���ʒu���������߂Ɏ����ړ��͏��Ȃ��B

�Ƃ�����ŁA�D�݂̕����ꂻ����up�I�ł͂��邪�A�̐S�̑���̕��͂ǂ��ł��낤���H�@�Ƃ������ƂŁA���̑����͌�҂ɂāB |

�T�C�h�����ׂĂ݂�ƃz�C�[���x�[�X�̓t�B�b�g��60�o�������x�����A�S���͉���410�o�������B�����������up�I�̑O��I�[�o�[�n���O���ɂ߂ĒZ���̂������ŁA�ʐ^�Ō���Ηǂ�����B

�T�C�h�����ׂĂ݂�ƃz�C�[���x�[�X�̓t�B�b�g��60�o�������x�����A�S���͉���410�o�������B�����������up�I�̑O��I�[�o�[�n���O���ɂ߂ĒZ���̂������ŁA�ʐ^�Ō���Ηǂ�����B

�ȏ�A�t�B�b�g �n�C�u���b�h��up!�̓��O�����r���Ă������A���ɓ����ɂ��Ă̓I�[�\�h�b�N�X�ȍ��Y�Ԃ̃t�B�b�g�ɑ��āA�`���b�ƖѐF�̕ς����up!�A�Ƃ�����VW�ԂƂ��Ă������ْ[���̂悤��up!�ɂ́A���[�U�[�̍D�݂ɂ��]�����قȂ肻���ŁA��蕪���h��ȐF��I�ꍇ�A�Ⴆ�ΉE�̎ʐ^�̂悤�Ȑ�/���̃C���e���A�Ȃǂł͈ꌩ����ƃC�^���A�Ԃ̂悤�ɂ������邭�炢�ɔh��ɂȂ�B

�ȏ�A�t�B�b�g �n�C�u���b�h��up!�̓��O�����r���Ă������A���ɓ����ɂ��Ă̓I�[�\�h�b�N�X�ȍ��Y�Ԃ̃t�B�b�g�ɑ��āA�`���b�ƖѐF�̕ς����up!�A�Ƃ�����VW�ԂƂ��Ă������ْ[���̂悤��up!�ɂ́A���[�U�[�̍D�݂ɂ��]�����قȂ肻���ŁA��蕪���h��ȐF��I�ꍇ�A�Ⴆ�ΉE�̎ʐ^�̂悤�Ȑ�/���̃C���e���A�Ȃǂł͈ꌩ����ƃC�^���A�Ԃ̂悤�ɂ������邭�炢�ɔh��ɂȂ�B