|

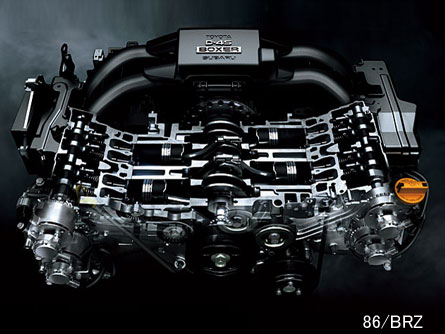

Porsche 991 Carrera S ���ʕ� [TOYOTA 86(SUBARU BRZ) vs PORSCHE 911(991) ���] ���ʕ҂ւ悤�����B �O�҂ł��䒍�Ӑ\���グ���悤�ɁA���̃R�[�i�[�͌�����������̓Őオ�D�݂̓ǎ҈ȊO�͂����߂������܂���B �N���}�̔�r�����邩��ɂ̓G���W�����m�̔�r�ʐ^�͕K�{�����A���A�G���W���ł���|���V�F�X�P�P�n�͌��X���A�̃J�o�[���J���Ă��G���W���͋Ɉꕔ�������邾���ŁA�S�e�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�A����̂X�X1�ł̓G���W���{�̂͂��̈ꕔ���猩�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����ŁA���Ԃ̃I�t�B�V�����t�H�g�̒�����G���W���̃J�b�g���f���ʐ^���ׂĂ݂�B

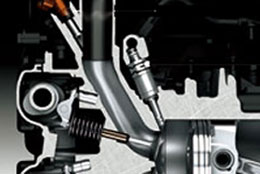

�|���V�F�̃G���W���ƌ����Γ`���̐����Ό��U�C���ł���A��X��̂X�X�U���琅�≻���ꂽ���A����܂ł͒��炭���ł���A�|���V�F�X�P�P����␅���Ό��Ƃ����}���������B �|���V�F�Ɍ���Ȃ������ԂƂ�����N���}�̑啝�ȃ��f���`�F���W�ł͕K���O�̕����ǂ������ƌ������[�U�[�����݂��A����͑�̂�����ȃ}�j�A�̏ꍇ�������B�������A�ꕔ�ɂ�”�m�������N”���������Ă���悤�����B �X�o���̏ꍇ���|���V�F�Ɠ��l�ɐ����Ό��G���W���������ł���A���E�I�ɂ���p�Ԃɂ��̃^�C�v�̃G���W���𓋍ڂ��Ă���̂́A���ł͂��̂Q�Ђ��炢���낤�B�������A����̂W�U/�a�q�y�����l�����X�o���̏ꍇ�͎�Ƃ��ĂS�C���ł���A�|���V�F���U�C���ł��邱�ƂƂ̑���_�ł�����B�����H�X�o�������ĂU�C��������̂�m��˂��̂��A�Ȃ�Č����Ă���N�B���̓X�o���̂U�C���ɂ��Ă͑�ԂƂ��Ăa�g�d���P�T�ԂÂA�ʎZ�R��قǏ�������Ƃ�����̂����A�傢�Ȃ���҂��悻�ɂS�C���^�[�{�̂f�s�@�a�X�y�b�N�̏o���̗ǂ��ɔ�ׂ�ƁA�n�b�L�������ăC�}�C�`�B�Ƃ������A�ʖڂ������A�ƙꂭ���ʂ������B �Ƃ���ŁA���Ԃ̃G���W���̃o���u�@�\���݂�ƁA�|���V�F�̓J������I�C���^�y�b�g����Ē��ڃo���u���쓮���钼���^�ƂȂ��Ă���i�ʐ^�E��j�̂ɑ��āA�X�o���̓J���̕ψʂ����[���[�x�A�����O�ŎāA��������b�J�[�A�[���œ`�������������Ă���B���[���[�x�A�����O�ɂ�門�C�̒ጸ�Ƃ��������b�g�͂��邪�A���b�J�[�A�[���Ƃ������i����݂��邱�Ƃ��A������]���ł͕s���ƂȂ�B ���̑��̌��ł��X�X�P�͗��ɒl�i�����̂��Ƃ͂���A�ƌ��������Ȃ镔���������ɂ���킯���B ���̒��ł���\�I�ȈႢ�̓X�o���̃G���W�����ꕔ�ɃI�C���p��������ʓI�ȃE�F�b�g�T���v�̂��߂ɁA�I�C���p�������ɏo�������Ă��܂��܊p�̐����Ό��̃����b�g�̑������������Ă���B �Ƃ͂����A����ł������u�^�G���W���ɔ�ׂ�X�o���̐����Ό��͏\���ɒ�d�S�Ȃ̂����A�X�X�P���`���I�ɍ̗p���Ă����h���C�T���v�������p�����Ă���̂ɔ�ׂ�ƌ���肪���Ă��܂��B �������A���≻���ꂽ�X�X�U�ȍ~�̃|���V�F�G���W���̓h���C�T���v�Ƃ����Ă��O�t���̃I�C���N�[���[�i���W�G�^�[�j���������A�G���W���̗�p�����g���ăI�C�����p����Ƃ����������̗p���Ă���B

�ƁA�\�������R�G�Ă��Ă����傤���Ȃ��̂ŁA���ۂɏ�������_�ł̃G���W���̃t�B�[�����O���r����ƁA�W�U�n���ŏ��ɂa�q�y �r �l�s�ɏ�������_�ł́A���\���X�|���X���ǂ��ăG���W�������}�j�A�b�N���Ɗ��S�����̂����A���̌�ɏ�����g���^�ł̂W�U �f �l�s�ł́A������ł��Ȃ������B�����ĂX�X�P�̏ꍇ�̓J�����r �o�c�j���ڎԂ��������A ���Ɋւ��Ă̓I�v�V�����̃X�|�[�c�G�N�]�[�X�g�V�X�e�������Ă������߂ɁA������n�m�ɂ���ƃX���b�g���y�_�����ɂ߂��u�ԂɃp�����A�p�����A�p�����Ƃ����܂�Ō������s���@�x�̃`���[�j���O�J�[�̂悤�ȉ����������A���̋C���͍ō����ɂȂ邪�A�I�v�V�������i�̂S�U���~�Ƃ����̂����K���o�̈Ⴂ������������B �X�|�[�c�J�[�̃G���W���ƌ����Ή��Ƌ��Ɋ̐S�Ȃ͍̂���]��ł̓��������A���̓_�ł͂X�X�P�͗��ƌ����Η��ŁA�T�C�O�O�O����������̉�]�̏オ����͐��ɃX�|�[�c�G���W���Ƃ������������A�f�s�R�Ȃǂ̗�O�������ƍŋ߂̂X�P�P�J�����n�͎v�����قǂɂ͍���]�^�Ƃ�����ł��Ȃ��A��]�v�̃��b�h�]�[�����V�C�U�O�O�������ƂȂ��Ă���B ���̎�̃g�b�v�G���h�̃X�|�[�c�J�[��������A�W�C�O�O�O�������ȏ�܂ʼn����Ƃ��v�����A�|���V�F�Ƃ��Ă͑ϋv������p�������l�����Ă���̂��낤���B���A�V�[�g�������ĂQ�{�Q�ł��邱�Ƃ������A�m���ɃJ�����n�̎��p���͔��Q�ŁA�R�����ŋߏ��̔������Ȃǂ��o���Ă��܂��B �����ĂW�U�͂Ƃ����A�g�b�v�G���h�̉�]�̐����ł͂�����ƕ�����Ȃ��B�|���V�F�̒��ł��J�����������i�̈����{�N�X�^�[/�P�C�}�����A����]�ł̐����̓J�����ɔ�ׂ�C�}�C�`�ŁA����͍��ʉ��̂��߂Ƀo���u�@�\��`���[�j���O�ō������Ă���̂����A���̃{�N�X�^�[�ƂW�U���ׂ�ƁA���`��A����ς�{�N�X�^�[�ł��W�U�ł͓G��Ȃ��Ɗ�����ꂽ���A����ł��W�U���̂͌����Ĉ����Ȃ��B��ׂ鑊�肪���������I ���̌��͌�����������ڂ����G��Ă݂�B

��]���̘b�肪�o���̂ŁA���Ԃ̃��[�^�[�N���X�^�[���̔�r�����Ă݂悤�B��]�v�͗��ԂƂ��Z���^�[�ɑ�a�̂��̂��t���Ă���B ���̍����������������x�v�ł���̂����ԂƂ������ŁA���̌��h���͉�]�v�̒��Ɏd���܂ꂽ�f�W�^�����x�v���J�o�[����̂��S�����l���B �������A�ʐ^������Δ���悤�ɁA�����Ȏ����̂X�X�P�ɑ��āA�@���ɂ��`�[�v�ȂW�U�Ƃ�������������B�W�U�̏ꍇ�A�h���C�o�[�̐^���ʂɔz�u����A��ɖڂɓ��镔���ł��郁�[�^�[�ނ̎��́A�����������Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��낤���B

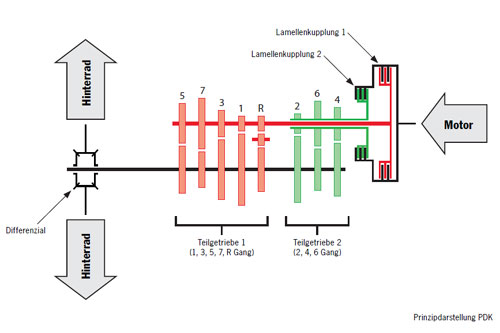

�X�X�P���W�U���A�ŋ߂ł͒������l�s���p�ӂ���Ă��邪�A����͂`�s�Ŕ�r����B�X�X�P�͂`�s�Ƃ͂����Ă��ŐV�̂c�b�s�^�C�v�ŁA�ʐ^�E���̌n���}���݂�Δ���悤�ɁA�����n�i�Q�C�S�C�U�C�}�ŃO���[���̌n���j�Ɗ�n�i�P�C�R�C�T�C�V�A�q�A���b�h�̌n���j�����ꂼ���ɉ������̃M�A�Ɗ��ݍ����Ă��āA�N���b�`�ɂ��ǂ��炩�̌n����ڑ�����B

���̂`�s�̃Z���N�^�[�͂Ƃ����A��{�I�ɂ̓e�B�v�g���^�C�v�ʼn�����o���q���m���c�łc���牡�ɓ|���Ƃl�ƂȂ�B�l���[�h���̃��o�[�̓���͗��ԋ��ɉ����ăA�b�v�A�����ă_�E���Ƃ����^�C�v���B �܂��A����ɂ��Ă͌��ݑS���t�̃p�^�[�����s��ŋ������Ă��邪�A�l�I�ɂ̓��[�V���O�J�[�̂悤�Ɉ����ăA�b�v�A�����ă_�E�����A�h���C�o�[������������x�ƍ����Ă��čD�܂����Ǝv���̂����B

�}�j���A���V�t�g�̂�����̕��@���A���ԋ��ɃX�e�A�����O��̃p�h���X�C�b�`���g�p���A�E���A�b�v�A�����_�E���Ƃ����A������͐��E�I�ɕW���ɂȂ������@�ɓ��ꂳ��Ă���B �������A���̌��͉��x���G��Ă��邪�A�X�X�P�̃X�e�A�����O�p�h���͐����ɂ̓I�v�V�����ŁA�W���̓|���V�F�Ɠ��̂ǂ����悤���Ȃ��ϑԃX�C�b�`�ɂȂ��Ă���B�܂��A�����̐l���p�h����I�Ԃ̂ŁA�f�B�[���[�������݂Ŕ�������N���}�̑����̓I�v�V�����̃p�h�����t���Ă���悤�����B

|

|

����ł͂Q�y�_���̃~�b�V���������ۂɏ���Ă݂āA���̈Ⴂ�͂ǂ��Ȃ̂��ƌ����A�X�X�P�͑O�q�̂悤�ɂo�c�j�i�f���A���N���b�`�����j������X���b�v�͖����A�_�C���N�g���͂l�s�ƕς��Ȃ��B�����āA�p�h���ɂ��}�j���A���V�t�g���̃��X�|���X�͐��Ɉ�u�ł���A����Ȃ�R�y�_���ƌ��ʂ��Ă��������ȁA�Ǝv�킹�邭�炢�̏o�����B ����ɑ��ĂW�U�͂Ƃ����A�����̃g���R�����̂`�s������A���X�|���X�̓C�}�C�`�����X���b�v��������B����ɂl�s�ɔ�ׂĐ��\�����������N�����邩��A�W�U�ő�����y���݂����}�j�A�����͂l�s��I�Ԃ����Ȃ����낤�B�`�s�̐��\�_�E���Ƃ����̂̓g���R�����`�s���g�p�������͔������Ȃ���ŁA�|���V�F�����X�X�V�̑O�����f���܂ł́A�`�s�͂l�s�ɑ��Ė��炩�ȓ��͐��\�̒ቺ������A�J�����̂`�s�̓{�N�X�^�[�r�̂l�s�Ɠ����x�������B ���̃f���A���N���b�`���~�b�V�����i�c�b�s�j�ɂ��Ă͓��{�͊��S�Ɍ㔭�A�Ƃ��������A�������{�̕��i���[�J�[�ł͗ʎY�Ɏ����Ă��Ȃ��B�c�b�s�͌��͂Ƃ����|���V�F�����[�V���O�p�ɊJ���������ŁA�ꎞ���͕s�ł̃��[�V���O�J�[�ł���X�T�U/�X�U�Q�ɓ��ڂ���Ă������Ƃ����邪�A���ǃ��[�X�p�ł͎g�����ɂȂ�Ȃ������B���̌�A�u�v���Z�p���ăX�g���[�g�p�Ƃ��ăS���t�ȂǂŗʎY��������̂c�r�f�ƂȂ��č����Ɏ����Ă���B���̃|���V�F���X�P�P�n�ɂ܂œ��ڂ������Ƃ������Ƃ́A���N�̌����Ŏs�̎ԂɕK�v�Ȑ��\�ƐM�������m�ۂł����Ƃ������Ƃ�����A���{�̃��[�J�[����ǂ��ō��ɂ��A�����ȒP�ɂ͂����Ȃ����낤�B�Ȃ��A���ݍ��Y�Ԃł͓��Y�f�s�]�q�ƎO�H�����T�[�G�{�����[�V�����]�ɂc�b�s�����ڂ���Ă��邪�A�����͉�������B�̕��i���[�J�[����̍w���i�ƂȂ��Ă���B �ق�̂Q�O�N�O�܂ł́A�����̃N���}�̓X�`�[���z�C�[���A������S���`���z�C�[�����g�p���āA�����Ƀz�C�[���L���b�v��킹�Ă����B�S���`���z�C�[�����̂��w�ǒ����`���Ȃ��̂ɁA�X�ɃL���b�v��킹�Ă������A�z�C�[���̒��ɂǂ�ȃu���[�L���t���Ă���̂��͌��鎖���ł��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���オ�ς���Ē����ȏ�̃N���}�̓A���~�z�C�[������������Ă���悤�ɂȂ�A�����̃N���}���z�C�[���̌��Ԃ���L�����p�[��f�B�X�N���[�^�[��`����悤�ɂȂ����B�����Ȃ�ƁA���邩��ɋ��͂����ȃu���[�L�������邱�Ƃ́A���ɍ����\�Ԃɂ͑傢�Ȃ�Z�[���X�|�C���g�ƂȂ�B�����Ől�C�̃A���~�Ό��s�X�g���L�����p�[�i�I�|�[�Y�h�ȂǂƂ������Ă���A�ȉ�OPZ�ƋL���j�Ƃ������̂����݂���B���̓f�B�X�N�u���[�L�̖{����OPZ�����Ȃ̂����A���[�J�X�E�K�[�����O�Ђ̓���������邽�߂ɕЉ��������Ƃ��s���X���C�h�����Ƃ�����^�C�v�̃L�����p�[���J������A��R�X�g�Ƃ��������b�g���炩�A���ł͂����炪�嗬�ƂȂ��Ă���B �����Z�f�X�̏ꍇ�A�P�X�O�����͑S���f����OPZ�L�����p�[���g�p����Ă����B�������A����̂悤�ȃJ�b�R�̗ǂ��A���~���ł͂Ȃ��A�����Ȓ������������B�Ƃ��낪�A�����Z�f�X������̔g�ɂ͏��Ă��ɁA�h�őP�������h�̃|���V�[�����Ȃ���̂ĂāA�R�X�g�_�E���ɑ����čs�������ƂŁA�����̊Ԃɂ��Љ����^�C�v�̃L�����p�[�ɂȂ��Ă��܂����B����ł����Ƀt���b�O�V�b�v��S�N���X�ɂ́A���̌��OPZ�L�����p�[���g�������Ă���悤���B

���̂悤�Ȕw�i�̌��Ɍ��݂̃A���~OPZ�L�����p�[�̓C�^���A�̃u�����{�Ђ��Ɛ肵�Ă���B���̃A���~�̃J�b�R�ǂ��u�����{���L�����p�[���ŏ��ɑ�ʂɍ̗p�����̂̓|���V�F�ŁA����ȑO����OPZ�����R�̂悤�ɍ̗p���Ă������A�I�[���A���~�̐V�����^�C�v�Ƃ��ău�����{���L�����p�[�����n�߂��̂͂X�U�S�ӂ肩�炾�����Ǝv���B���̌�S���f���ɍ̗p���g�傳��A�P�X�X�U�N�̃{�N�X�^�[�������@�Ƀ��m�u���b�N�����ꂽ�B���̃��m�u���b�N�ɂ��ẮA���̂����ɏڂ��������������Ǝv���Ă��邪�A��肠�������̏�ł͏]���͂Q����ō���ă{���g�Ō������镪�������ɑ��āA��̂ƂȂ������m�u���b�N�����͋��x��M�����Ȃǂő傢�Ƀ����b�g������̂����A�s�X�g���̌����H�ɓ���ȑ��u��Z�p��K�v�Ƃ��邱�ƂŁA�]���̓����I�t�̃��[�V���O�p���炢�����̗p��f��Ă��Ȃ������B������{�N�X�^�[�ł͗ʎY�̗p�������Ƃ́A���͑�ςȎ��������B�����āA�ꑫ�x��Ŕ������ꂽ�X�P�P�i�X�X�U�j�����l�̃L�����p�[���̗p���ꂽ���ƂŁA�|���V�F�̃u���[�L�͉v�X���Ђ̒Ǐ]�������Ȃ���ԂƂȂ����B

�X�o���͈ȑO�A���Y�̎P���ł��������Ƃ���A���鎞������X�o���̃L�����p�[�̑��������Y�n�̓���������g�L�R���ƂȂ��āA���ł����̌X���������Ă���B ���Ȃ킿�A�L�����p�[���O��Ƃ��������Ƃ����̂̓X�o���̕����ł���A�X�o�����J���̎哱���������Ă������ƂɂȂ�B �p�b�h�ɂ��Ă̓t�����g�̑����������ŁA�ꕔ�̃g�b�v���f���݂̂ɂW�U�̓A�h���B�b�N�X���A�a�q�y�̓��[���b�h�����̗p���Ă���B �W�U�̎����ɂ��ƁA�W�U�p�̃X�|�[�c�p�b�h�J���ɑ�ςȋ�J�����āA���߂����������Ƃ��Ԃɍ����č̗p�ł����A�Ƃ������Ƃ������Ă���B ���݂ɁA���Ԃ̏����ɏ������X�|�[�c�p�b�h�A���Ȃ킿�}���_�X�s�[�h�A�����[�A�[�g�A�ށ���Ȃǂ̃X�y�V�����p�b�h�̕��ނ̑����͏��̂n�d�l�����i������A�W�U�����̎�̃p�b�h���̗p�����������������̂����A�g���^�Ƃ��Ă͌n��̃A�h���B�b�N�X�ɓ��ʂȃp�b�h���J���������������̂��낤�B �X�o�����X�|�[�c�n�ɍ̗p���Ă��郆�[���b�h�̓h�C�c�̖��C�ސ�僁�[�J�[�ŁA�X�o���ł͂r�s�h�Ȃǂ̓���ȃX�|�[�c�^�C�v�p�Ƃ��ĈȑO����̗p����Ă����B �����āA���[���b�h���X�|�[�c�p�b�h�́A�|���V�F�������̗p���Ă�����̂ŁA���������a�q�y �r�����悵�����ɁA���̃u���[�L�t�B�[�����O���|���V�F�Ɏ��Ă���Ɗ��������A���̎��͖��������n���̃p�b�h���������B ����ɂ��Ă��X�o���̗�������d���A���ꂼ��̌n��̕��i���[�J�[�ƁA�X�ɓƗ��n�̊�����Ă��єz�͗��Ƀg���^�ŁA��Ј��ł����Z�p�͂ł͑S���ʖڂ�����ǁA�������Ƃ̍��ƒ����͔��Q�ŁA�����̏o�����Ƃ����Ƃ��낾�낤�B ����ɑ��ăX�o���͋Z�p�͂͐\�����Ȃ��̂����A�������Ƃ̋삯�����⍪�͑S���_���B���ǁA�o���X������O��āA�{�l�͋Z�p��Ƃ���ɂ����N���Ď����łb�`�c�ȂM���Đ}�ʂ������Ă���A�Ƃ����^�C�v���ȁB �����܂ŁA�X�X�P�ƂW�U���r���Ă݂����A���ɂX�X�P�A������P�C�T�O�O���~������J�����r�ƃg�b�v���f���ł��R�O�O���~���̂W�U���ׂ�̂́A��͂薳�����������B�����ŁA�������������I�ɍl���ă{�N�X�^�[�ƂW�U�̔�r�����Ă݂邱�Ƃɂ���B�Ƃ͂����A�{�N�X�^�[�����ĐV�ԂŔ����W�U�̔{�ȏゾ���A�Q�y�_���̓J�����Ɠ����o�c�j������A��r����O���珟���͂��Ă���B�����Ŕ��z��ς��āA�{�N�X�^�[�͐��X�W�V�̑O���^�Ƃ���~�b�V�����̓g���R���^�C�v�̂T���ł���A���i�����Îs��ł͂R�O�O���~���炢������A�W�U�Ɣ�r�Ƃ����̂͌����I�ȈĂ��낤�B�悸�̓X�y�b�N�̔�r����B

�\������Δ���悤�ɁA�X�W�V�o��a�����P�i�{�N�X�^�[�O���^�A�ȉ��o���P�j�̓��͐��\�͂`�s�̏ꍇ�O�`�P�O�O����/�����V�D�P�b�ƁA�W�U�i�l�s�j�̂U�D�W�b���͂��ɗ�邭�炢������A�قړ����ƍl���Ă悢�B����������A�W�U��MT�Ȃ�X�W�V�o���P��AT�Ɠ������͂��ɑ������ƂɂȂ邪�A���ꂪ�`�s���m��l�s���m���ƂX�W�V�o���P�����������N��ƂȂ�B����Ŏ��ۂ̃t���������̃G���W�����͂Ƃ����A���ɂX�W�V�o���P�̃|���V�F�T�E���h�ɂ͓G��Ȃ��B�Ƃ͂����A�a�q�y�@�r��������A����ǂ��������Ă�������A���ڂ̔�r�������Ȃ���h���C�o�[�͏[���ɖ����o����ɈႢ�Ȃ��B �����āA�n���h�����O�͂Ƃ����A����͔�r��������A�����Č����X�W�V�o���P�̓G���W�������A�~�b�h�V�b�v�ɓ��ڂ���Ă��邩��A�X�X�P���ł͂Ȃ��ɂ��Ă����A�w�r�[�ł���A�ǂ����Ă��t�����g�̃O���b�v���s���C���Ȃ�B���̂��߂ɁA�R�[�i�[�����Ŋm���Ƀt�����g�ɉd�ړ������邽�߂Ɍ��������Ċ����ɂ��t�����g���d���A�b�v�����ă^�C�����O���b�v������K�v������A��������ł̓A���_�[�����߂ŁA�Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�B����ɔ�ׂ�t�����g�G���W���̂W�U�͂����Ƒf���ŏ��₷�����A��ΓI�ȃR�[�i�[�����O���x�ł����A���`��A�{�N�X�^�[�̕��������悤�ȋC�����邪�E�E�E�E�B ���āA�{�N�X�^�[�̒��ÂƂW�U�̐V�Ԃ̂ǂ��炩��I�ԏꍇ�A�{�N�X�^�[�͓��R�Ȃ��璆�ÎԂ̃��X�N�Ȃǂ��l����K�v�����邪�A����ȑO�ɂQ�l���ł��邱�Ƃ��A���p��̑傫�ȑ��g�ƂȂ�B�ܘ_�W�U�����Ď�����̂Q�l���ŁA���A�V�[�g�͎q���p���ו��X�y�[�X�����A���ꂪ���邱�ƂŎ��p���͑傢�ɑ������A�Ƒ����������l�^�ɂȂ邩������Ȃ��B �����āA�W�U�̏ꍇ�͖��ɍ������Ȃǂ����߂��ɔJ��v���X�`�b�N�ۏo���̃`�[�v�ȓ����ƃt�@�u���b�N�̃V�[�g�ŁA���莩�̂����\����Ƃ����������̂ł͂Ȃ����B���ȓ����Ȃ�Č����̂͊���Ă��܂��Ί����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�t�Ƀ`�[�v�ȓ��������Ċ����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B����������ŁA�W�U�Ƃ����̂͌��h��Ȃ�����ɁA����Ă���{�l���y���������ŗǂ��Ƃ����A���Ƃ����S�ȃN���}�������肷��B �������A���ۂɂ̓N���}�D�����猩��A��ɔ������������N���}�̑�\�ł���~�j�o���́A�q�������w�����炢�܂ł̉ƒ�ł͐�̕K���i�ł���A���̎����̓N���}�D���̃I�g�E�T���ł��Ë����ă~�j�o���w���ƂȂ�ꍇ�������B �����ƁA��������B�܊p�}�j�A�����̃l�^�Ȃ̂ɍŌ�̌��_�ő䖳���ɂ��Ă��܂����B ����ȏ�E�����Ȃ��悤�ɁA����͂����܂ŁB |

�@

�@

�@

�@

����ɂ��Ă��ʐ^�̂悤�ȕ��G�ȃ��J�̉���݂�ƁA���������̂���点���痬�Ƀh�C�c�l�ɂ͓G��Ȃ��A�Ƃ����C�����Ă���B

���ɃN���b�`�̊g��ʐ^�i�ʐ^�E�j������ƁA�Ȃ�Ƃ܂����G����ȃ��J�ŁA�����܂ł��Ăł���g���N�̃N���b�`���R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂�Ƃ������O�̂悤�Ȃ��̂�������B

����ɂ��Ă��ʐ^�̂悤�ȕ��G�ȃ��J�̉���݂�ƁA���������̂���点���痬�Ƀh�C�c�l�ɂ͓G��Ȃ��A�Ƃ����C�����Ă���B

���ɃN���b�`�̊g��ʐ^�i�ʐ^�E�j������ƁA�Ȃ�Ƃ܂����G����ȃ��J�ŁA�����܂ł��Ăł���g���N�̃N���b�`���R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂�Ƃ������O�̂悤�Ȃ��̂�������B

����ɑ��ĂW�U�̃u���[�L�͋ɁX���ʂ̕Љ����L�����p�[�����A�t�����g�ɂ͂Q�s�X�g���̃^�C�v�����Ă���B�Q�s�X�g���ɂ����ꍇ�̓s�X�g���Ńp�b�h���������Ƃ��̈��͕��z���P�s�X�g���������ω�����Ȃǂ̃����b�g�����邪�A�ǂ����Ă��L�����p�[�̃{�f�B���傫���d���Ȃ�X���ɂ���B�Q�s�X�g���̎�ȗp�r�͂P�s�X�g���ł͑傫���Ȃ肷����g���b�N�ȂǂŎg���Ă邪�A�W�U���x�̌y�ʎԗ��ł͒������B�������A�W�U�̃R���Z�v�g���f�������\���ꂽ���ɂ́A�z�C�[���̌��Ԃ���`��OPZ�L�����p�[�炵�����̂��n�b�L���ƌ����Ă��āA�������A�W�U��OPZ���g�����A�ƃg���^�̖{�C�x���������̂����A���������ƂȂ�����c�O�Ȃ���OPZ�ł͖��������B

����ɑ��ĂW�U�̃u���[�L�͋ɁX���ʂ̕Љ����L�����p�[�����A�t�����g�ɂ͂Q�s�X�g���̃^�C�v�����Ă���B�Q�s�X�g���ɂ����ꍇ�̓s�X�g���Ńp�b�h���������Ƃ��̈��͕��z���P�s�X�g���������ω�����Ȃǂ̃����b�g�����邪�A�ǂ����Ă��L�����p�[�̃{�f�B���傫���d���Ȃ�X���ɂ���B�Q�s�X�g���̎�ȗp�r�͂P�s�X�g���ł͑傫���Ȃ肷����g���b�N�ȂǂŎg���Ă邪�A�W�U���x�̌y�ʎԗ��ł͒������B�������A�W�U�̃R���Z�v�g���f�������\���ꂽ���ɂ́A�z�C�[���̌��Ԃ���`��OPZ�L�����p�[�炵�����̂��n�b�L���ƌ����Ă��āA�������A�W�U��OPZ���g�����A�ƃg���^�̖{�C�x���������̂����A���������ƂȂ�����c�O�Ȃ���OPZ�ł͖��������B